In questa sede vorrei concentrare l’attenzione non tanto sulle fonti relative al garum e alle salse e conserve di pesce né sugli studi tipologici relativi ai loro contenitori, quanto su alcuni casi in cui siano stati ritrovati resti dell’alimento piuttosto consistenti, tali da permetterne non solo il riconoscimento ma anche lo studio scientifico: vedremo quali prospettive queste analisi possano apportare ai primi due approcci, in parte anche smentendone certi assunti generali.

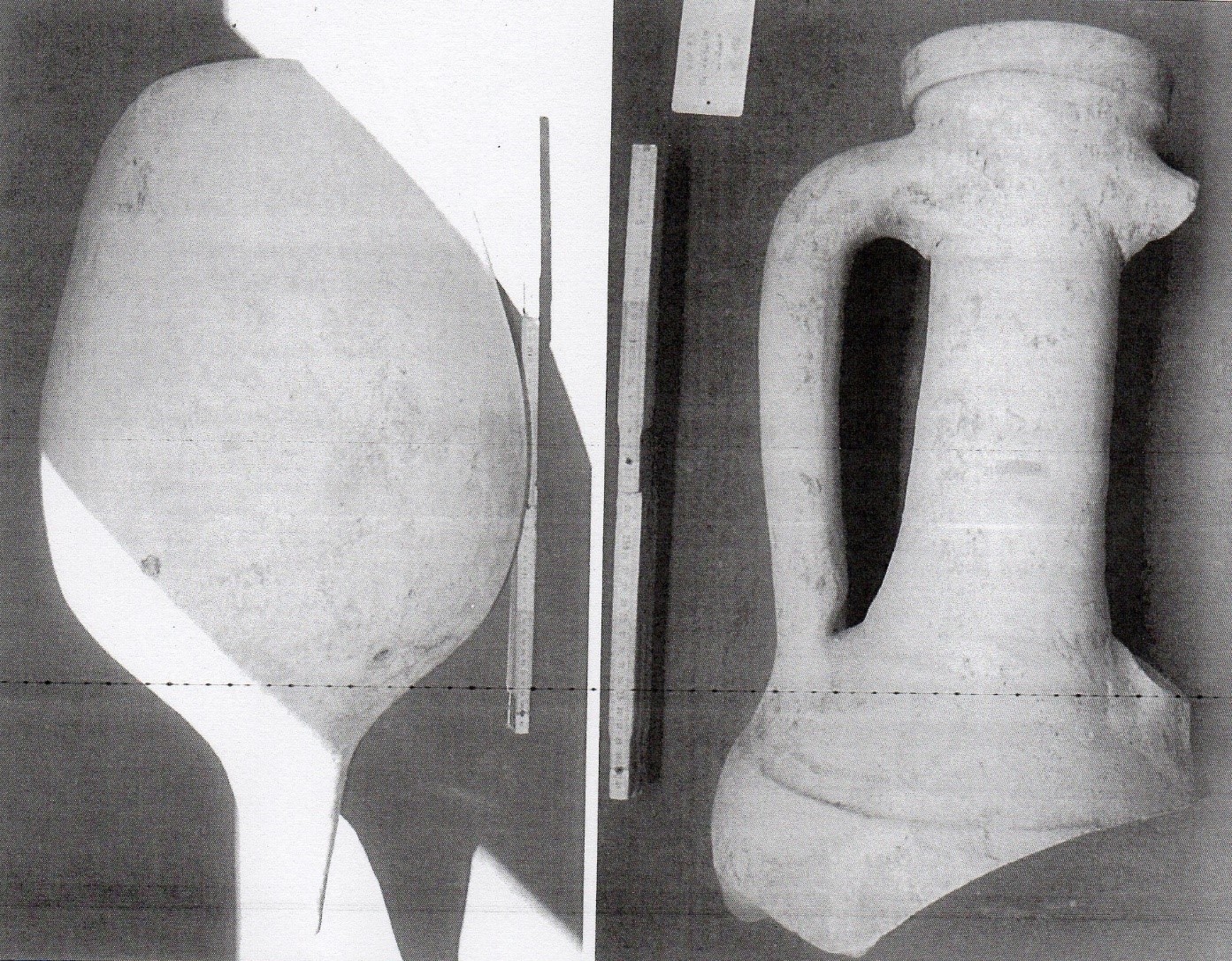

Il primo caso che vado a considerare, e per vari aspetti il più anomalo, è quello dell’anfora di Contrà della Piarda, a Vicenza (l’antica Vicetia).[3] Il contesto di Contrà della Piarda, nella parte sud-orientale della città, consiste in un terrapieno realizzato per proteggere quest’area, altimetricamente più depressa, dalle esondazioni dei fiumi Astico e Retrone. Nella parte inferiore il terrapieno presentava, con funzione drenante, due livelli di anfore di reimpiego (311 esemplari in tutto) il cui studio tipologico, assieme a quello degli altri reperti e a quello epigrafico, data il contesto all’età claudia. L’anfora che qui ci interessa, proveniente dal livello inferiore, è del tipo Dressel 6 A, che, assieme alla variante 6 B, costituisce la stragrande maggioranza degli esemplari impiegati nel terrapieno. La Dressel 6 A è caratterizzata da orlo a fascia verticale con profilo arrotondato, spalla con carenatura accennata e pancia piriforme; evoluzione della Lamboglia 2, cui si sostituisce verso la fine del I secolo a.C., è il tipico contenitore da vino dell’Adriatico fino circa a metà del I d.C.

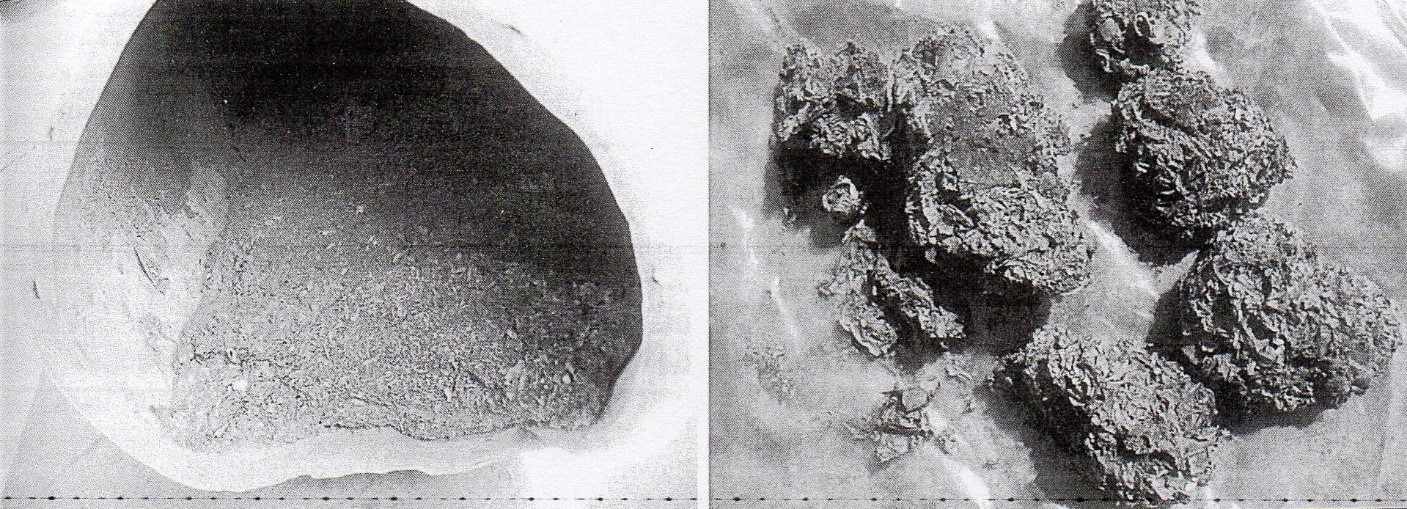

L’anfora di Contrà della Piarda si presenta spezzata in due all’altezza della spalla, probabilmente dopo il rinvenimento, e proprio questa circostanza ha permesso di scoprirne all’interno il contenuto, una massa bruna, indurita e porosa, che la riempiva per un terzo. La disposizione di questa massa per il lungo, dal fondo alla spalla, sembrerebbe indicare una giacitura orizzontale dell’anfora, mentre si sa che in quel livello tutte le anfore erano collocate verticalmente con l’orlo verso il basso: il contenuto dev’essere rimasto dunque piuttosto umido fino a tempi recenti, grazie alla presenza del tappo anch’esso rinvenuto, per poi seccarsi una volta che il recipiente era stato rimosso e adagiato orizzontalmente. Perché poi in un’opera di bonifica tappo e contenuto fossero stati lasciati resta ancora inspiegabile. Comunque, il contenuto è stato analizzato ed è risultato essere una salsa di pesce. Perché si trovava in un tipico contenitore da vino? Va detto che la classificazione dei contenitori, opera degli studiosi moderni, non era così vincolante per gli antichi e, sebbene una certa forma suggerisse un certo contenuto, poteva in realtà trasportare anche altro; oppure, dopo l’uso per il suo prodotto più tipico, poteva essere reimpiegata. Questa presenza in una Dressel 6 A di una salsa di pesce al posto del vino non è peraltro isolata, ma si possono citare altri casi in cui essa è stata ricostruita tramite le iscrizioni (a Verona, Novara, Fossombrone, forse Salisburgo), oppure dai resti del contenuto stesso (a Salisburgo e Verona).[4]

Comunque sia, in questo contenuto secco, una volta prelevato un campione, si sono trovati vari resti ittici, come lische e scaglie. Ciò lo ha fatto identificare come una salsa non filtrata e piuttosto grossolana, l’allec. A questo punto conviene fare una digressione sul processo di produzione di ciò che si definisce genericamente garum e sulle diverse varietà che si potevano ottenere.[5] Innanzitutto i pesci venivano posti in contenitori stagni, o grandi vasche nelle produzioni industriali, tagliati a pezzi se di grossa taglia, oppure interi. In alcuni casi si impiegavano solo le interiora, il sangue e le branchie, soprattutto dei pesci grossi. Le specie che davano varietà più apprezzate erano gli sgombri, i tonni e le alici, ma si potevano usare specie diverse, anche mescolate fra loro. Agli strati di pesce si aggiungevano strati di abbondante sale marino ed eventuali erbe aromatiche. Il tutto veniva fatto macerare sotto il sole, coperto, inizialmente senza toccarlo, poi mescolando spesso, per un periodo che poteva durare da qualche settimana a qualche mese. Al posto del sole, si poteva anche usare del calore artificiale per accelerare il processo. A tal proposito è interessante la presenza di un ambiente riscaldato a ipocausto (come le terme) nella cetaria di Cotta, nel nord del Marocco. Tale ambiente poteva servire ad accelerare la macerazione (confermando le fonti), ma la funzione non è chiara in quanto potrebbe anche esser stato impiegato per ricavare il sale dall’evaporazione dell’acqua marina, oppure come dei bagni per i lavoratori dell’impianto. Gli enzimi naturalmente presenti nelle carni dei pesci morti e i succhi gastrici contenuti negli intestini ne iniziavano la decomposizione, tramite liquefazione; tuttavia il sale impediva la seconda fase, di putrefazione, e il prodotto risultava perfettamente sterile e commestibile. Terminato il processo, il liquido proveniente dai pesci, molto sapido e di colore ambrato, veniva filtrato e costituiva il liquamen o garum. È possibile che originariamente garum indicasse il prodotto ottenuto da pesci grossi (in particolare da sangue e viscere), mentre liquamen fosse quello ottenuto da pesci piccoli interi; col tempo però la distinzione si confuse e i due termini divennero praticamente dei sinonimi e, mentre garum è certamente il più noto e generico, liquamen è tuttavia il più citato da Apicio. In ogni caso entrambi erano la parte liquida della lavorazione, di cui possiamo farci un’idea considerando, per così dire, dei continuatori moderni preparati in modo molto simile, come la salsa di pesce vietnamita nuoc mam o la colatura d’alici di Cetara (comune campano il cui nome deriverebbe proprio da cetaria). Osservare la preparazione, ancora tradizionale, di tali “eredi” è di fatto un metodo etnoarcheologico per ricostruire, assieme alle fonti scritte, la produzione delle salse di pesce antiche, il cui gusto, a dispetto dei pregiudizi, non doveva essere poi così estraneo alla nostra esperienza. Per indicare tale gusto esiste oggi uno specifico termine giapponese, umami, che accomuna ad esempio la salsa di soia, il formaggio stagionato o il dado da cucina, e non è semplicemente salato, ma sapido: per ottenerlo è necessario, oltre al sale, l’apporto di proteine animali o vegetali.

Grande importanza nella ricostruzione ha poi l’archeologia sperimentale e, fra gli esperimenti di riproduzione del garum condotti negli ultimi anni, si può citare quello dell’equipe interdisciplinare delle Università di Cadice e Siviglia. Ma su questo tornerò più avanti.

Eseguita la filtratura che dava il liquamen, il residuo che restava era l’allec (o hallec) che qui ci interessa, una sorta di pasta grossolana dovuta allo spappolamento delle parti solide. Essa era più economica e di minor pregio, tanto che Catone consigliava di impiegarla nella dieta degli schiavi rurali.[6] Non sempre però questa conserva era così poco stimata, ma dipendeva dai pesci adoperati, e a volte poteva essere consumata su tavole più ricche. Il prodotto moderno che forse più si avvicina all’allec è la pasta d’acciughe. Per completezza, bisogna citare anche la muria, una sorta di salamoia probabilmente prelevata nei primi giorni dal liquido di macerazione: essa costituiva il sottoprodotto più economico di tutto il processo.

Tornando all’anfora di Vicenza contenente allec, dall’esame dei resti osteologici non sembrano esserci tracce di taglio, dunque i pesci sarebbero stati usati interi, per poi disfarsi spontaneamente. Sono state effettuate delle analisi archeozoologiche per capire di quali specie si trattasse e sono risultati esemplari di Maena smaris (zerro), in misura minore di Leuciscus cephalus (cavedano) e infine Palaemon (gamberoni marini) e forse altri crostacei. Lo zerro è un pesce di media taglia con una macchia nerastra quadrangolare sul fianco; non è particolarmente pregiato, ma è molto comune in tutto il Mediterraneo, perciò lo si trova spesso utilizzato nelle salse romane antiche (vedi anche infra). Il cavedano è invece un pesce comune d’acqua dolce, ma che tollera anche acque leggermente salmastre, dalle carni poco pregiate e molto liscose, il cui uso nell’antichità all’interno di salse non è noto dalle fonti. La presenza di crostacei assieme ai pesci non è insolita, tant’è che, accanto al garum tradizionale, circolava anche quello castimoniale per gli Ebrei, fatto esclusivamente di pesci a squame, secondo i dettami religiosi della loro alimentazione[7]. La particolarità di questo allec consiste dunque soprattutto nella compresenza di pesci d’acqua dolce e salata. Considerato che, per gli ovvi problemi di conservazione, il pesce veniva lavorato vicino al luogo di pesca, questa salsa deve essere stata prodotta in un territorio dove queste specie coabitassero, dunque si è pensato all’ambiente perilagunare veneto o alla foce di qualche grande fiume padano; in sostanza non siamo di fronte a un prodotto importato da lontano, come le pregiate salse iberiche, ma a un prodotto locale di qualità modesta del quale, senza la conservazione del residuo, non avremmo alcuna conoscenza. Peraltro, a Vicenza stessa, nonostante fosse una città di non primaria importanza, è attestata l’importazione del ben più famoso e migliore garum della Baetica, il garum sociorum (degli alleati) di cui parlano le fonti[8], trasportato in anfore tipo Dressel 7-11.

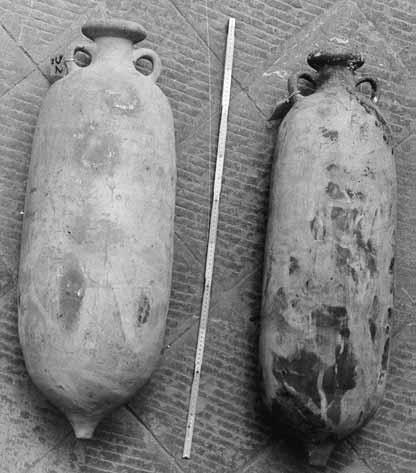

L’allec dunque, benché prodotto residuale e di qualità inferiore al liquamen o garum, è ancor più prezioso per l’archeologia, poiché i suoi resti solidi permettono non solo di riconoscerlo, ma anche di effettuare analisi più approfondite sulle specie contenute all’interno, per comprendere meglio l’alimentazione dell’antichità e, in casi particolari come quello appena visto, la provenienza del prodotto (basandosi sulla tipologia dell’anfora, peraltro vinaria, ci si sarebbe potuti limitare a parlare di Adriatico settentrionale). Un altro probabile esempio di allec conservato e sottoposto ad analisi proviene da Leptis Magna, città della Tripolitania, nella provincia d’Africa, oggi in Libia.[9] L’anfora è stata rinvenuta negli scavi del complesso templare dedicato a Domiziano sulla banchina occidentale del porto, alla foce del Wadi Lebdah. Il tempio vero e proprio si trovava sul fondo di un vasto porticato, che faceva da copertura a dei vani con funzione commerciale. L’area, presumibilmente ridedicata, continuò a lungo a esistere anche dopo la morte e damnatio memoriae dell’ultimo dei Flavi, associando il culto imperiale alle attività commerciali, poste sotto la protezione dell’Augusto; fu un terremoto del 365 d.C. a danneggiarla gravemente, portando a cambiarne la destinazione d’uso. Era ancora in funzione dunque al tempo dell’anfora che qui ci interessa, un esemplare di Keay XXV A-B, un tipo dall’orlo estroflesso e dal corpo cilindrico, prodotto in Tunisia per le salse di pesce; in base alla morfologia, l’anfora è stata datata alla fine del III/metà del IV secolo d.C.

Del contenuto interno sono stati esaminati circa 450 g di materia organica polverizzata, in cui sono stati rinvenuti numerosi resti scheletrici di pesce. La presenza di questi elementi solidi fa pensare all’allec, ma va detto che si tratta di frammenti molto piccoli, microscopici. Potrebbe dunque trattarsi di un allec più fine di quello di Vicenza o di un garum non ben filtrato: gli stessi autori dell’articolo sono in dubbio su quale tipo di salsa fosse presente. Comunque, anche in questo caso sono state fatte analisi archeozoologiche per individuare le specie presenti e sono risultati esemplari di salpe (Boops salpa), triglie di fango (Mullus barbatus) e menole (Spicara maena), della stessa famiglia, queste ultime, degli zerri già ricordati per Vicenza. Si tratta di pesci di non grandi dimensioni e molto diffusi, di qualità ottima nel caso delle triglie, più scadente nel caso degli altri due; sembrerebbe dunque un prodotto di livello medio. A differenza dell’esempio precedente, in questo caso i pesci individuati non aiutano a capire la provenienza del prodotto, essendo diffusi in tutto il Mediterraneo; è invece il tipo di anfora a indicare l’origine dall’odierna Tunisia (che allora apparteneva alla stessa provincia di Leptis Magna). Dato il rinvenimento nell’area del porto, penso potesse essere tanto un prodotto importato, quanto destinato all’esportazione.

Sulla spalla dell’anfora sono presenti anche 2 segni graffiti (ovvero realizzati dopo la cottura del recipiente). Il primo è stato interpretato come la lettera gamma nella forma “a semirombo”, mentre il secondo come un pesce stilizzato: avremmo dunque una sorta di etichetta indicante il contenuto, dove la gamma sarebbe l’iniziale di garum o meglio, essendo una lettera greca, di garon. L’interpretazione è solo un’ipotesi, essendo oltretutto molto varie le funzioni delle iscrizioni su anfore, ma certamente la presenza dei residui interni è un importante elemento a supporto; abbiamo dunque un esempio di come gli studi scientifici sui residui alimentari possano dare un aiuto anche a un campo molto diverso come l’epigrafia. A mio avviso, anche se la questione non è toccata nell’articolo, bisognerebbe anche chiedersi il perché di una lettera di alfabeto greco (se l’interpretazione è corretta) su di un’anfora le cui aree di produzione e di rinvenimento erano entrambe di lingua latina[10]. Tenendo anche conto dell’aggiunta a posteriori dei graffiti, penso che Leptis Magna non fosse il luogo di consumo, ma il punto di partenza o di transito verso una destinazione grecofona (viaggio che per qualche motivo poi non sarebbe avvenuto). Altra osservazione è che, se in questo caso, a differenza di quello di Vicenza, il contenuto corrisponde al tipo di contenitore, il fatto stesso che servisse un’”etichetta” indica che questa corrispondenza non era affatto scontata per gli antichi.

Un uso sicuramente non conforme del tipo di anfora è quello del terzo caso che consideriamo, per il quale bisogna spostarsi sul Tirreno, a Populonia (LI)[11]. Il contesto è quello dell’acropoli della città e in particolare di una struttura degli ultimi decenni del II secolo a.C., denominata “le Logge”: una sostruzione ad arcate cieche che fa da terrazzamento per un edificio monumentale, probabilmente un santuario. In un ambiente (L1) facente parte della sostruzione, interpretato come magazzino, sono stati rinvenuti diversi frammenti di anfore, in gran parte ricostruibili. Lo strato cui appartengono è però molto più tardo della struttura e delle anfore stesse, essendo al di sopra di un rifacimento pavimentale che copre a sua volta strati con ceramica medievale. L’unica spiegazione è che queste anfore, dopo un lungo periodo di abbandono dell’edificio, siano riemerse per un rimaneggiamento medievale, ma certamente sono invece coeve alla frequentazione antica delle Logge.

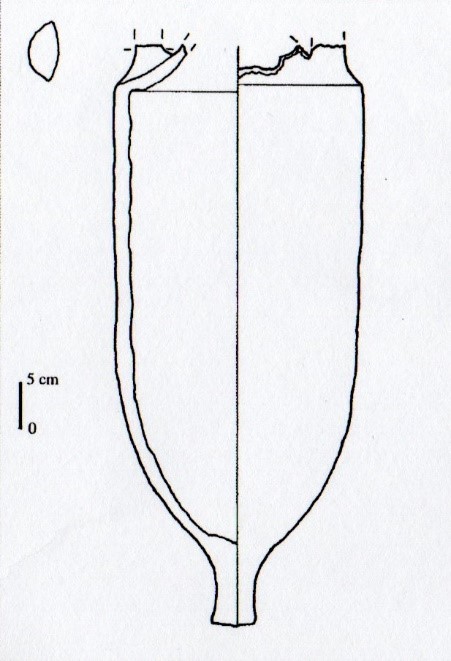

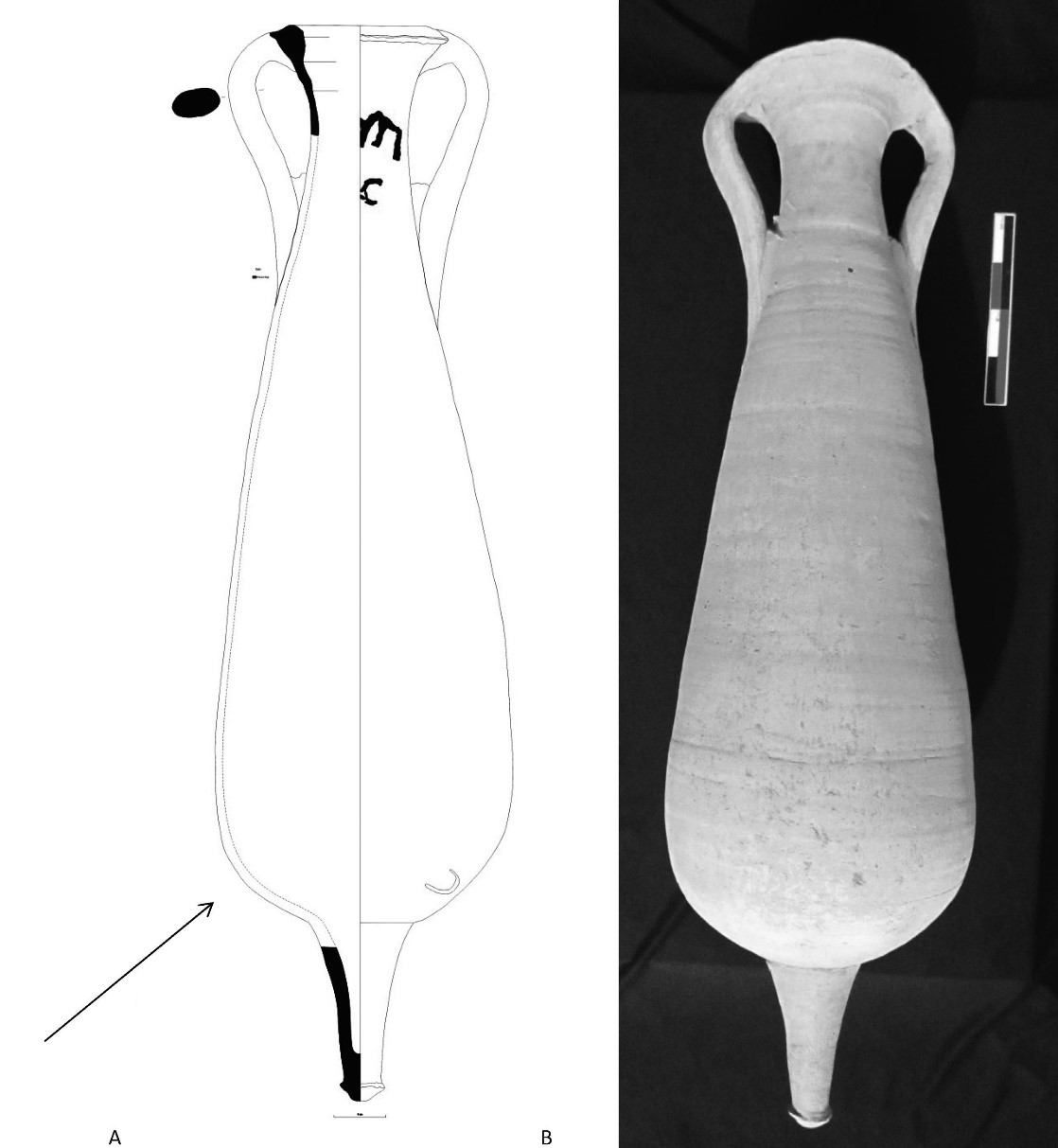

L’anfora in questione, quasi integra e con abbondanti resti di contenuto, è di tipo Dressel 1, dall’orlo a fascia, il collo cilindrico, la spalla carenata e il corpo ovoide piuttosto affusolato, rastremato verso il puntale; morfologicamente si distinguono anche tre varianti (A, B e C), ma, data l’assenza della parte superiore, la più diagnostica, l’esemplare di Populonia non può essere ascritto a nessuna di esse. Queste anfore venivano prodotte sulle coste tirreniche italiche fra seconda metà del II secolo a.C. e fine I secolo a.C. e servivano a trasportare il rinomato vino di queste aree. Tuttavia, nell’anfora di Populonia non c’erano residui di vino ma resti ossei di pesce. Dall’analisi di questi resti è emerso che appartenevano tutti a giovani esemplari di tonno (Thunnus thynnus) di non grandi dimensioni e tagliati a pezzi, selezionando le parti più pregiate, quelle dietro la testa. Si è dunque ipotizzato che non si trattasse di garum o comunque di una salsa, ma piuttosto di una conserva di pesce in tranci. Ulteriori analisi chimiche hanno riscontrato l’assenza di markers dell’olio d’oliva, dunque dovevano essere conservati sotto sale o salamoia. Proprio per facilitare il prelievo del contenuto solido all’interno sarebbe stata rimossa in antico la parte superiore, eliminando la strettoia del collo.

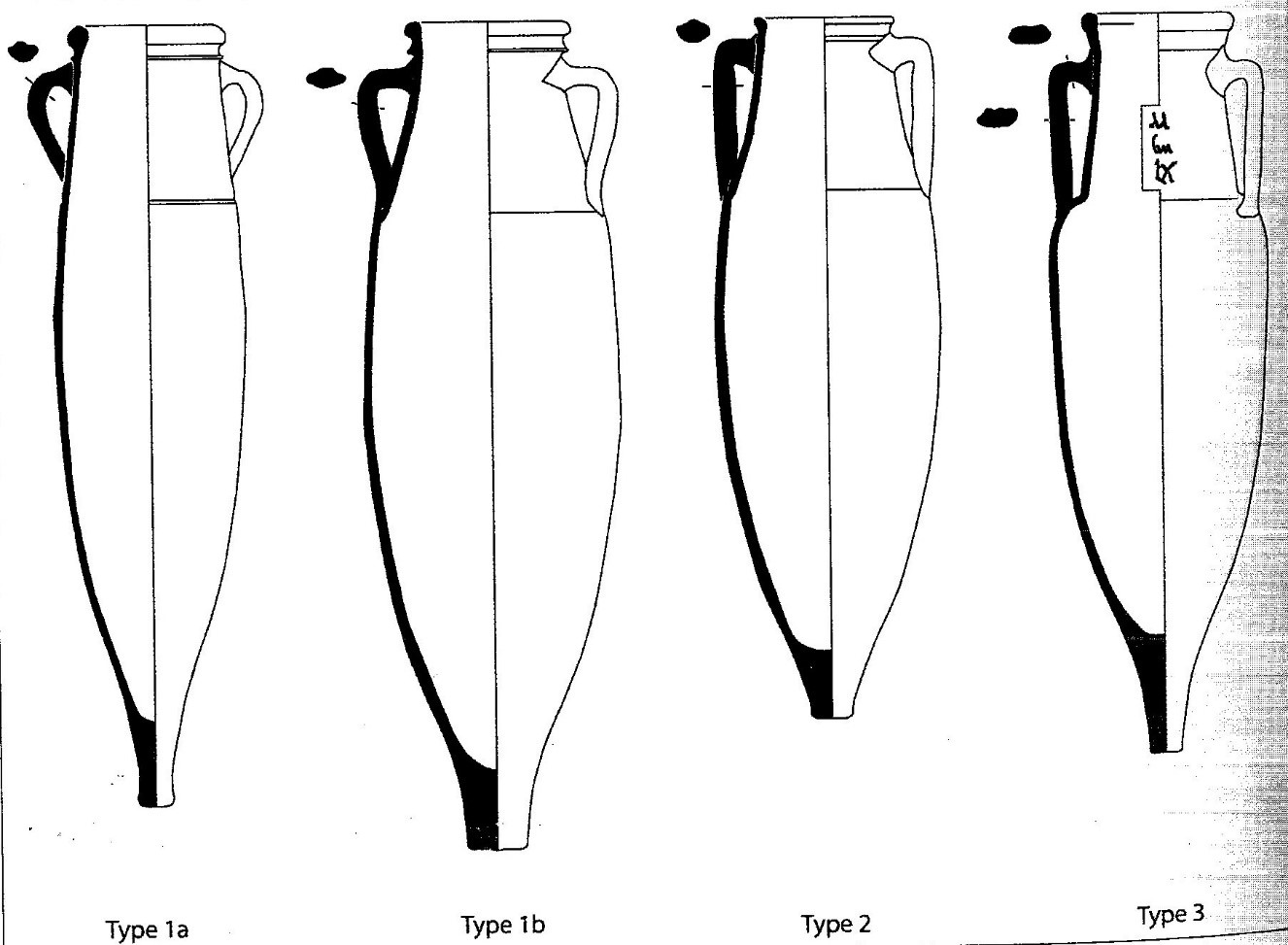

In un primo tempo si era ipotizzato che l’anfora fosse giunta a Populonia trasportando vino, come ci si aspetterebbe dalla sua tipologia, e che fosse poi stata reimpiegata per contenere tonno locale. A supporto di ciò, la pesca del tonno a Populonia era indicata sia dalle fonti che dai resti archeologici come un’attività importante, proseguita fino a tempi recenti; oltretutto l’area era adatta anche alla produzione del sale, elemento fondamentale per la conservazione. Tuttavia, sebbene le pareti interne fossero impermeabilizzate con della resina, le analisi chimiche non mostrano alcun marker relativo al vino contenuto in precedenza; l’impermeabilizzazione poteva del resto effettuarsi sia in anfore da vino che da pesce (ma non da olio). Se dunque l’anfora non aveva mai portato vino, i tranci di tonno erano il prodotto primario e non dovevano venire da Populonia, bensì da un’area vicina al luogo di produzione dell’anfora stessa che, in base alle caratteristiche dell’impasto ceramico, sembra essere Albinia (GR), presso la foce dell’Albegna. Resti archeologici e fonti scritte testimoniano la pesca del tonno presso il vicino promontorio dell’Argentario, mentre il sale necessario alla lavorazione poteva essere ricavato sia dalle lagune interne del territorio che dalla foce dell’Albegna. Le fornaci di Albinia hanno prodotto nel tempo ingenti quantità di anfore vinarie – prima greco-italiche, poi Dressel 1, poi Dressel 2-4 – per esportare il vino dell’entroterra, che era la produzione principale, ma probabilmente le stesse forme devono essere state sfruttate anche per contenere produzioni minori, per le quali non erano state inizialmente pensate. Questa ipotesi si può ben estendere ad altre aree. Non sempre evidentemente le anfore avevano una morfologia adatta al contenuto alternativo e infatti abbiamo visto che in questo caso il collo doveva essere rimosso in seguito, ma probabilmente creare tipi diversi sarebbe stato poco conveniente. Delle anfore specifiche per questo tipo di contenuto, a ben vedere, esistevano ed erano le Dressel 21-22.[12] Caratterizzate principalmente da collo assente o appena accennato (varianti 1 e 2) oppure piuttosto largo in relazione al corpo (variante 3), erano particolarmente adatte per estrarvi dei solidi. Un tempo, seguendo le congetture di Dressel, si riteneva contenessero della frutta, ma attualmente, basandosi su una nuova lettura delle iscrizioni e su alcuni contesti di produzione, si pensa portassero invece conserve solide di pesce, specialmente tonno, ma anche altri pesci e molluschi. Tuttavia, le aree di produzione di questi tipi sono diverse da quella di Albinia: Sicilia per la variante 1, Calabria meridionale per la 2 e Campania per la 3; anche il periodo (età augustea – inizio II secolo d.C.) è più tardo e solo in parte sovrapposto alla produzione di Dressel 1. In sostanza, dunque, per l’anfora rinvenuta a Populonia si è scelta una forma così poco adatta al contenuto perché non si aveva di meglio a disposizione.

Un ulteriore caso – e ben più consistente – di contenuto difforme dai contenitori è quello del relitto di Grado (GO).[13] La nave è stata scoperta al largo delle coste friulane nel 1986 ed è stata oggetto di campagne di scavo fino al 1999. Il suo carico principale era costituito da anfore di vari tipi e capacità, stimate intorno a 600, tutte trasportanti pesce.

Le anfore più numerose (più di 200 esemplari) sono quelle di forma Africana I, collocate nella parte centrale della stiva. Questa forma, prodotta in Tunisia fra II e inizi IV secolo d.C., presenta un orlo convesso, rilevato e svasato, delle corte anse dal profilo incurvato e un corpo cilindrico. Data l’assenza di impeciatura interna, si ritiene che normalmente trasportasse olio.

Un numero decisamente minore di anfore, circa 20, appartenevano a un’altra produzione nord-africana, la forma Tripolitana I. Tali anfore, prodotte fra fine I secolo a.C. e metà II d.C. (come dice il nome, in Tripolitania), avevano l’orlo a fascia a doppio gradino e il corpo cilindrico; normalmente erano di certo anfore olearie, come indicato anche dall’epigrafia.

Vi è poi un gruppo di oltre 150 esemplari, per lo più collocati nella parte di poppa, appartenenti al tipo Knossos A/53, dal piccolo orlo di morfologia variabile, il lungo collo cilindrico, le anse bifide apicate, la spalla carenata e il corpo affusolato. Erano prodotte in area egea nella prima e media età imperiale e, come indica anche l’impeciatura interna, trasportavano vino. In tutte le anfore di questi 3 gruppi sono stati rinvenuti resti ossei e squame di pesce, perciò sono state interpretate come anfore di reimpiego; reimpiego che sarebbe suggerito anche dall’uso di tappi ritagliati da altre anfore, probabilmente ormai rotte.

Presso le estremità della stiva poi vi erano anfore di piccole dimensioni, interpretate dapprima come Dressel 19, una produzione iberica affine alla Dressel 20, anfora olearia. Tale identificazione deve tuttavia essere respinta, sia a causa delle dimensioni molto inferiori, sia dell’impasto ceramico diverso da quelli tipici della penisola iberica. In mancanza di tipi già disponibili, queste anforette, che hanno peraltro confronti con esemplari identici da altri siti del nord-est italiano, sono state attribuite al tipo “Grado I” e sono state ritenute di produzione locale. Esse presentavano sul collo delle iscrizioni dipinte, i tituli picti, in inchiostro nero, facenti riferimento al “liquaminis flos”, ovvero la qualità più pregiata del liquamen. Iscrizioni analoghe sono presenti anche sugli esemplari confrontabili da altri siti, dunque si sono interpretate le anforette Grado I come contenitori di produzione nord-adriatica che servivano a contenere garum locale, la cui produzione è peraltro già attestata dalla sua presenza in alcune anfore Dressel 6 A, cui abbiamo fatto riferimento in precedenza. In queste anforette, oltre ai tituli picti, non si sono conservati resti di contenuto e ciò si spiega se ricordiamo che il liquamen era la parte filtrata di quanto si otteneva dalla macerazione dei pesci, priva dunque di parti solide. Nelle altre anfore, dove i resti ittici c’erano, invece, doveva esserci un altro tipo di prodotto.

Oltre a questi 4 gruppi principali, vi erano frammenti di altri tipi minori, sui quali è inutile soffermarsi in questa sede, non avendo conservato tracce di contenuto. Residui analoghi alle altre anfore si sono invece rinvenuti in un unico esemplare integro di tipo Forlimpopoli, caratterizzato dal fondo piatto e prodotto durante il I e II secolo d.C. nell’omonimo centro romagnolo e in altri siti circostanti; la presenza dell’impeciatura interna indicherebbe un uso primario del recipiente per il vino. Quanto alla cronologia, dall’analisi di tutte le anfore, nonché del resto del carico, la nave è stata datata alla prima metà o ai decenni centrali del II secolo d.C.

Riguardo alle analisi archeozoologiche sui resti di pesce, nelle anfore di tipo Africana I, Knossos A/53 e Forlimpopoli si sono riconosciuti esemplari di sardina (Sardina Pilchardus), mentre in quelle di tipo Tripolitana I vi erano esemplari di sgombro (Scomber japonicus colias). In un’anfora di queste ultime si è anche individuata una sostanza giallastra sul fondo, probabili uova di pesce. In entrambi i casi i resti scheletrici non presentano segni di taglio e alcuni erano ancora in connessione anatomica. Perciò, non solo si può escludere che il contenuto fosse liquamen, come nelle anforette, ma anche che fosse il più pastoso allec. L’ipotesi è che si trattasse di salsamentum, cioè pesce in conserva sotto sale, eventualmente anche essiccato in precedenza. Dunque, dopo quello di Populonia, abbiamo un altro esempio di conserva solida di pesci, anche se in questo caso non in tranci ma interi. Anche i salsamenta, come le salse, erano molto diffusi e apprezzati e Apicio li cita in diverse ricette. Erano anche pressoché l’unico modo, per chi viveva molto lontano dalle coste, di consumare pesce di mare. Non si può nemmeno escludere l’ipotesi alternativa che quello sulla nave di Grado fosse un prodotto semi-lavorato, destinato a essere trasformato in seguito in una qualche salsa (personalmente, dato il ritrovamento su una nave e non in un luogo di produzione, ritengo questa ipotesi più improbabile).

Riguardo al luogo di origine del contenuto, si è pensato a una produzione locale alto-adriatica, attestata dalle fonti, ma non tanto consistente da far produrre contenitori specifici (a parte forse le anforette Grado I): ciò spiegherebbe bene il reimpiego di altre anfore, dalla provenienza e dalla funzione primaria diverse.

Vorrei poi considerare un caso da Pompei[14] nel quale le analisi archeozoologiche hanno restituito dei dati più approfonditi dei casi precedenti, grazie alla buona conservazione del campione. Il contesto è quello della cosiddetta “Officina del garum”, a ovest dell’anfiteatro. Nel peristilio dell’edificio sono stati trovati 6 dolii seminterrati destinati alla conservazione del garum e, nel giardino alle sue spalle, numerose anfore di reimpiego, disposte in fila capovolte, in attesa di essere utilizzate per la commercializzazione del prodotto.

All’interno dei dolia sono stati rinvenuti abbondanti resti scheletrici e scaglie di pesci. Dall’analisi si sono rivelati appartenere esclusivamente a individui di Spicara smaris, chiamata anche Maena smaris, vale a dire il comunissimo zerro già incontrato nell’anfora di Vicenza; pesce tanto più pescato abbondantemente in quanto è solito muoversi in branchi. Ulteriori analisi osteometriche hanno stabilito che gli esemplari conservati nei dolia non superavano i 13 cm di lunghezza; queste piccole dimensioni ben si accordano con un altro dato, ovvero il fatto che non vi siano segni di taglio e che dunque i pesci fossero stati messi a macerare interi. Si è anche tentato, tramite il conteggio delle ossa lateralizzate, di stimare il numero minimo di individui. Sul campione considerato (20% del peso complessivo) risulterebbero 103 individui, dunque se ne possono ipotizzare 515 in totale.

Dall’accrescimento osseo, che nei pesci continua per tutta la vita, formando strati di diversa densità a seconda delle stagioni, è possibile determinare sia l’età di morte che la stagione di pesca. Tutti gli zerri considerati risultano morti intorno all’anno di età e, essendo una specie che cambia genere sessuale (da femminile a maschile) nella seconda parte della propria vita, ne consegue che sono tutti esemplari femmine. Lo strato di accrescimento osseo più esterno, ben sviluppato e a minore densità, indica inoltre che la pesca e morte sono avvenute in un periodo dell’anno in cui le acque marine erano già riscaldate da parecchio tempo, ovvero estate avanzata o inizio autunno. Si può precisare ulteriormente tale dato sul periodo di pesca, in base a quanto noto sul comportamento di questa specie. Nel periodo fra febbraio e fine agosto infatti vi è fra i branchi di zerri una segregazione sessuale, per cui tutte le femmine salgono verso acque più superficiali (diventando più facili da pescare), mentre i maschi si spostano verso quelle più profonde. Considerando che tutti gli individui del campione analizzato erano femmine, esse devono essere state pescate in questo intervallo di tempo e più precisamente, incrociandolo coi dati sull’accrescimento osseo, ad agosto avanzato.

Resta da riflettere su un altro elemento, accennato all’inizio, ovvero il buon grado di conservazione di questi resti, nei quali si sono mantenute anche parti anatomiche molto piccole o fragili. Da ciò si deduce che il garum (o conserva?) presente nei dolia non era ancora pronto, ma anzi si trovava in uno stadio ancora non avanzato della macerazione, tragicamente interrotta dalla distruzione della città nel 79 d.C. Gli autori dell’articolo utilizzano, alla luce di ciò, la data tradizionale di eruzione del Vesuvio, 24 agosto, come ulteriore elemento a sostegno di una pesca di questi pesci proprio ad agosto, poco tempo prima. Ma a mio parere si può anche rovesciare il discorso e portare questi elementi a supporto della data tradizionale: se infatti questa non fosse il 24 agosto ma il 24 ottobre[15], il garum sarebbe stato già pronto. Non mi addentrerò in questa questione, poiché andremmo fuori tema e del resto sono molteplici le prove portate dai sostenitori dell’una o dell’altra tesi; ma si vede come le analisi scientifiche dei residui abbiano potenzialmente risvolti molto grandi.

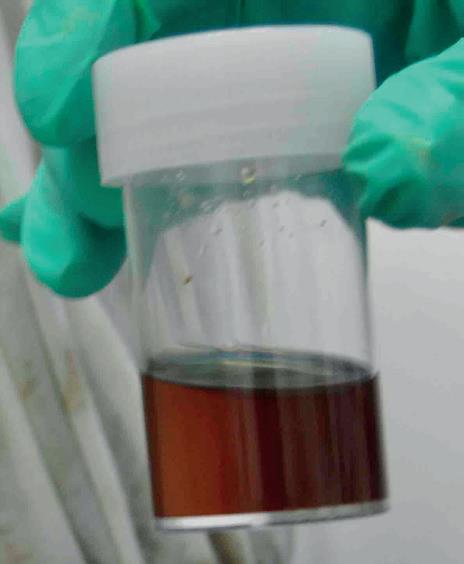

Sempre sull’“Officina del garum” di Pompei, ricerche più recenti sono state effettuate da un’equipe interdisciplinare delle università di Cadice e Siviglia, diretta da Bernal Casasola[16]. Da un punto di vista dell’analisi archeozoologica, i risultati sono diversi, dato che la specie ittica prevalente risulterebbe l’acciuga (Engraulis encrasicolus), assieme ad altre specie minori. Non ho elementi per stabilire quale delle due conclusioni sia corretta, se i pesci lavorati nell’officina fossero acciughe o zerri, e questa discrepanza serve anche a ricordare come le analisi scientifiche non forniscano quasi mai, come si crede, una risposta automatica, richiedendo invece un’interpretazione. Non si può però escludere che entrambe le specie fossero presenti nei dolii, e che i campioni analizzati nelle due ricerche avessero provenienza diversa: saremmo dunque in presenza di varietà diverse prodotte nella stessa officina. Analisi palinologiche hanno inoltre individuato nei campioni delle miscele di spezie ed erbe aromatiche, con alcune variazioni fra un contenitore e l’altro. L’aspetto più interessante della ricerca è stato poi un tentativo di riproduzione del garum. La differenza rispetto ad altre riproduzioni è che questa non si è fondata soltanto su una ricetta tramandata, ma sullo studio archeologico e archeometrico di un caso specifico, per cui il risultato non sarebbe stato semplicemente garum, ma il garum di Pompei (o meglio di questa officina). Oltre però a conoscere il prodotto finito, occorreva una ricetta cui fare riferimento per i diversi passaggi e la scelta è ricaduta su quella riportata da Gargilio Marziale in Medicina ex oleribus et pomis. Essa infatti è la più completa e, se la sua datazione al III secolo d.C. è corretta, è la più vicina cronologicamente al contesto di Pompei, non essendovi nei periodi precedenti se non indicazioni sporadiche. In un recipiente si sono dunque creati strati alternati di erbe aromatiche e spezie, sale e pesci interi (con un rapporto di 1,5 kg di sale e aromi su 3,5 kg di pesce). Si è poi lasciato svolgere il processo di fermentazione nelle condizioni più naturali possibili, con l’unica accortezza di mantenere artificialmente una temperatura compatibile con un’esposizione sotto il sole estivo, in modo da ottenere un risultato comparabile con l’originale.

Alla fine, si sono ottenuti due prodotti, il garum vero e proprio (o liquamen), tramite il filtraggio, e l’allec, cioè il residuo. Riguardo a quest’ultimo si è osservato sperimentalmente come i resti ossei (vertebre e lische) fossero ridotti dalla fermentazione e dal mescolamento in frammenti microscopici, consumabili senza problemi. Ciò dovrebbe anche portare a una revisione delle interpretazioni degli archeologi, che spesso deducono la presenza originaria di allec dalla conservazione di lische intere purché non in connessione anatomica: tale situazione sembrerebbe piuttosto indicare un prodotto ancora non finito. Sono state effettuate inoltre analisi chimiche comparative fra i prodotti ottenuti sperimentalmente e i residui dell’“Officina del garum”: i risultati sono stati molto simili, dunque il tentativo di riproduzione si può considerare riuscito. Ciò che differenzia questo garum da salse moderne di pesce, come la colatura d’alici di Cetara, è il fatto che nei pesci, come in antichità, sia stato lasciato l’apparato digerente, i cui succhi gastrici sono necessari per ottenere una reazione chimica completa di idrolisi (responsabile, tramite il rilascio delle proteine, della ricchezza del gusto). Sia il garum che l’allec ottenuti sono poi stati riprodotti su grossa scala dalla ditta spagnola “Productos Majuelo” e sono attualmente commercializzati.[17] In particolare ha incontrato più successo l’allec, consumabile come una sorta di paté. Alcuni chef hanno anche elaborato delle ricette gourmet, che uniscano queste salse antiche con l’alta gastronomia contemporanea, e le hanno proposte nei loro ristoranti. Personalmente penso però che il loro uso migliore sarebbe all’interno di ricette antiche, recuperate per via letteraria o archeologica, e servite in ristoranti specializzati o in occasione di eventi culturali o rievocazioni storiche. Iniziative di questo genere già esistono in Italia, ad esempio a Pompei e Roma, ma dovrebbero essere incrementate e valersi sempre più dei risultati di ricerche come quella sopra ricordata. Non solo si offrirebbe ai turisti che visitano i nostri siti archeologici un’esperienza storica più immersiva, ma si contribuirebbe anche al rilancio dell’economia di molti territori, specialmente quelli al di fuori dei circuiti turistici principali.

Un ulteriore progetto di archeologia sperimentale[18] riguarda lo studio dell’invecchiamento del garum all’interno di riproduzioni di anfore. Alcuni tituli picti fanno infatti riferimento a garum invecchiato da uno a quattro anni: si suppone che questo servisse ad aumentarne il valore, come per il vino. Studi per il recupero sono stati effettuati anche sui resti di una particolare salsa rinvenuta in un’anfora di Augusta Emerita (Mérida), antica capitale della Lusitania.[19] L’anfora in questione fu ritrovata all’interno di un edificio ad ambienti circolari, interpretato dagli scavatori come una ghiacciaia in cui si immagazzinava e conservava la neve. Risulta essere stata scartata e interrata ancora piena già in antico, probabilmente a causa del deperimento del prodotto contenuto all’interno. L’anfora è stata poi studiata con un approccio interdisciplinare dall’equipe del professor Bernal Casasola. Da un punto di vista morfologico, si tratta di un’anfora tipo Beltran II B: l’imboccatura è stretta con un orlo a sezione triangolare, il collo stretto nella parte centrale, le anse a nastro e il corpo piriforme. Alcune caratteristiche, come le anse attaccate all’orlo e non al collo, sono proprie delle anfore tipo Keay XVI e questo fa pensare a una variante tarda, di transizione, della Beltran II B, databile fra il 175 e il 200 d.C.

Quanto all’impasto ceramico, non è stato possibile prelevare un campione per effettuare analisi archeometriche, ma le caratteristiche macroscopiche indicano una provenienza dalla Baetica, peraltro coerente con il tipo morfologico. Sul collo è anche conservato parzialmente un titulus pictus di colore rosso. Nella prima riga si legge COM, mentre nella seconda F. L’interpretazione proposta è (S)COM(BRI) F(LOS), che non ha confronti, mentre, supponendo una G perduta alla sinistra della prima riga, si avrebbe G(ARI) (S)COM(BRI) F(LOS), ovvero garum di sgombro della miglior qualità, un’“etichetta” ricorrente. Nei resti di contenuto si sono rinvenuti e recuperati tramite setacciatura frammenti ossei di pesce, ridotti in piccolissime dimensioni.

Dai casi considerati, senza pretesa di completezza e a titolo puramente esemplificativo, emerge l’importanza dello studio attento dei resti ittici e, allargando il discorso, dei residui organici presenti nei contenitori antichi. Il risvolto più immediato è una migliore conoscenza delle abitudini alimentari dei nostri antenati, integrando i vuoti delle fonti scritte. Tali vuoti dipendono in parte dalla ben nota perdita materiale della maggior parte dei testi latini e ancor più di quelli greci; in parte anche dal fatto che i testi riflettono tendenzialmente la cucina dei ricchi, che, senza voler entrare in discorsi ideologici, è comunque poco rappresentativa della quotidianità, e dunque dei rinvenimenti archeologici più comuni. In alcuni dei casi qui considerati, infatti, è emerso un prodotto di livello medio, se non addirittura basso. Sono inoltre emerse delle ricette insolite, come quella di Mérida.

Vi sono poi risvolti più indiretti di queste analisi, come una migliore precisazione della provenienza del prodotto, rispetto a quella ricavabile dal solo contenitore (per esempio nel caso di Vicenza); un aiuto nell’interpretazione epigrafica, come nel caso di Leptis Magna, dove, senza un contenuto “di verifica”, l’ipotesi di lettura sarebbe stata molto meno evidente; addirittura possono fornire un elemento in più in una questione di natura storica e filologica, come la vera data dell’eruzione del Vesuvio, tramandataci da Plinio il Giovane.

Abbiamo anche visto come gli studi sui paleo-contenuti si prestino a riproduzioni sperimentali, importanti per verificare le ipotesi sui processi produttivi, e dai possibili risvolti (anche economici) nella valorizzazione del patrimonio culturale.

Resta poi il grosso problema della presenza nelle anfore di contenuti diversi da quelli previsti. In taluni casi ciò porta a revisioni delle interpretazioni archeologiche sui tipi, ma per lo più si tratta di un’eccezione alla regola: uso (da subito) alternativo del contenitore o suo reimpiego. Queste eccezioni però non vanno sottovalutate, poiché potrebbero esser state molto più frequenti di quanto si pensi, tanto da falsare la ricostruzione dei commerci e dell’economia, che è il vero fine dello studio di anfore. Naturalmente, la maggior parte delle anfore che si trovano sono vuote, dunque lo studio tipologico è fondamentale, assieme a quello archeometrico sugli impasti, poiché la ricostruzione economica si basa su grandi numeri, non su eccezioni. Tuttavia, il possibile apporto dei contenuti, o anche solo di residui chimici non visibili[20], va sempre tenuto in considerazione, già nella fase di recupero, lavaggio e conservazione dei reperti, per evitare la perdita di dati che la fortuna o il caso ci hanno messo a disposizione. Anche le anfore rinvenute in vecchi scavi, giacenti numerosissime nei magazzini, andrebbero riconsiderate secondo questa prospettiva e con le nuove tecniche di analisi.

Bisognerebbe anche, io credo, superare l’idea del contenuto unico. Nel caso ad esempio di garum presente in un’anfora vinaria, si pensa, come abbiamo visto, o a un uso alternativo o a un reimpiego; quest’ultimo può trovare un particolare supporto nell’eventuale presenza di residui di vino. Nel caso di Populonia, abbiamo visto che non è risultata nessuna traccia della bevanda, dunque si è escluso anche il reimpiego. Ma, negli altri casi considerati, non è specificato se sia stata effettuata questa analisi. Nel caso le tracce di vino ci fossero – e fossero piuttosto consistenti, eventualmente mescolate al residuo solido – sarebbe suggestivo ipotizzare, invece del reimpiego, una voluta mescolanza di vino e garum, per dar luogo all’oenogarum di cui parla anche Apicio[21]. Nulla esclude che, al pari dei condimenti moderni, oltre a essere preparato in cucina si trovasse in commercio già pronto.

Abbreviazioni bibliografiche

AURIEMMA 2000 R. Auriemma, Le anfore del relitto di Grado e il loro contenuto, in Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité 112 (2000), pp. 27-51.

BERNAL CASASOLA 2014 D. Bernal Casasola, Garum y salsamenta. Del origen fenicio a la democratización romana de una milenaria tradición salazonera, in La salaó de peix a Empúries i a l’Escala. Del garum a l’anxova, pp. 9-26.

BERNAL CASASOLA et alii 2016 D. Bernal Casasola, R. Marlasca, C.G. Rodríguez Santana, B. Ruiz Zapata, M.J. Gil García, M. Alba, Garum de sardinas en Augusta Emerita. Caracterización arqueológica, epigráfica, ictiológica y palinológica del contenido de un ánfora Beltrán IIB, in Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 44 (2016), pp. 737-749.

BORGONGINO, STEFANI 2001-2002 M. Borgongino, G. Stefani, Intorno alla data dell’eruzione del 79 d.C., in Rivista di studi pompeiani 12/13 (2001-2002), pp. 177-215.

BOTTE 2009 E. Botte, Le Dressel 21-22: anfore da pesce tirreniche dell’alto impero, in Olio e pesce in epoca romana. Produzione e commercio nelle regioni dell’Alto Adriatico. Atti del Convegno (Padova, 16 febbraio 2007), Roma 2009, pp. 149-163.

CARANNANTE 2008-2009 A. Carannante, L’ultimo garum di Pompei. Analisi archeozoologiche sui resti di pesce della cosiddetta “Officina del garum”, in Automata. Rivista di natura, scienza e tecnica del mondo antico. Journal of nature, science and technics in the ancient world 3-4 (2008-2009), pp. 43-53.

CARRE, PESAVENTO MATTIOLI, BELOTTI 2009 M.-B. Carre, S. Pesavento Mattioli, C. Belotti, Le anfore da pesce adriatiche, in Olio e pesce in epoca romana. Produzione e commercio nelle regioni dell’Alto Adriatico. Atti del Convegno (Padova, 16 febbraio 2007), Roma 2009, pp. 215-220.

COSTANTINI 2007 A. Costantini, Dressel 1 a Populonia. Esportazioni di tonno dalla foce dell’Albegna, in Albinia, 1. Le fornaci e le anfore di Albinia. Primi dati su produzioni e scambi dalla costa tirrenica al mondo gallico. Atti del seminario internazionale. Ravenna, 6-7 maggio 2006, Bologna 2007, pp. 151-156.

DOLCIOTTI, PANELLA, CERCHIAI 1999 A.M. Dolciotti, C. Panella, C. Cerchiai, Attività italiana all’estero. Leptis Magna. Un’anfora e il suo contenuto. Garum o allec?, in Bollettino di archeologia 57-58 (1999), pp. 169-173.

GARCÍA VARGAS et alii 2014 E. García Vargas, D. Bernal Casasola, V. Palacios Macías, A.M. Roldán Gómez, Á Rodríguez Alcántara, J. Sánchez García, Confectio Gari Pompeiani: procedimiento experimental para la elaboración de salsas de pescado romanas, in SPAL. Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla 23 (2014), pp. 65-82.

MAZZOCCHIN 2013 S. Mazzocchin, Vicenza. Traffici commerciali in epoca romana: i dati delle anfore, Trieste 2013.

Nutrire l’impero romano 2016 Gruppo Archeologico Ambrosiano (a cura di), Nutrire l’impero romano. La filiera alimentare nell’antica Roma, gli approvvigionamenti, le ricette, Boca 2016.

PALACIOS MACÍAS et alii 2016 V.M. Palacios Macías, E. García Vargas, D. Bernal Casasola, A. Roldán Gómez, A. Rodríguez Alcántara, J. Sánchez García, Conservas antiguas y gastronomía contemporánea, in Un estrecho de conservas: del garum de Baelo Claudia a la melva de Tarifa, a cura di D. Bernal Casasola, J.A. Expósito Álvarez, L. Medina Grande, J.S. Vicente-Franqueira García, Cádiz 2016.

TONIOLO 2002 A. Toniolo, Garum e salsamenta. Conservazione e uso in cucina del pesce e delle salse di pesce, in Quaderni di archeologia del Polesine 2 (2002), pp. 168-176.

[1] Sull’origine e lo sviluppo di conserve e salse di pesce vd.: TONIOLO 2002; CARANNANTE 2008-2009; BERNAL CASASOLA 2014.

[2] Plin. Nat. Hist. XXXI, 94.

[3] MAZZOCCHIN 2013.

[4] CARRE, PESAVENTO MATTIOLI, BELOTTI 2009, pp. 215-217.

[5] Su questo argomento vd.: TONIOLO 2002; CARANNANTE 2008-2009, pp. 46-49; BERNAL CASASOLA 2014, pp. 21-22; PALACIOS MACÍAS et alii 2016.

[6] De agr. LVIII.

[7] Nutrire l’impero romano 2016, p. 82.

[8] Plin., Nat. Hist., XXXI, 94; Mart., Xen, XIII, 102.

[9] DOLCIOTTI, PANELLA, CERCHIAI 1999.

[10] E dal sostrato punico, che però in questa fase tarda doveva essersi già perso.

[11] COSTANTINI 2007.

[12] BOTTE 2009.

[13] AURIEMMA 2000.

[14] CARANNANTE 2008-2009.

[15] Per la tesi sulla datazione autunnale, si veda ad esempio BORGONGINO, STEFANI 2001-2002.

[16] GARCÍA VARGAS et alii 2014; PALACIOS MACÍAS et alii 2016, pp. 94-100.

[17] https://www.productosmajuelo.com/

[18] PALACIOS MACÍAS et alii 2016, pp. 98-99.

[19] BERNAL CASASOLA et alii 2016.

[20] Analizzabili tramite gascromatografia e/o cromatografia liquida.

[21] Ad esempio Apic. VII, 3, dove viene proposto come salsa per il fegato.

Leave a Reply